Heute vor 80 Jahren wurde Dr. Peter Schmidt in Gerstungen geboren.

Wir erinnern an einen Menschen, für den Nicht für sich – für die Allgemeinheit

zur Lebensmaxime wurde. Nicht nur seine hervorragende Kenntnis um den Wissenschaftlichen Altbestand der Universitätsbibliothek, dessen Kustos er war, sondern auch sein profundes Wissen um die Geschichte der Geowissenschaften, ließ ihn zu einem international anerkannten Wissenschaftler werden. Große internationale Netzwerke zu schaffen war seine Vision. Ohne ihn hätte es den bis heute existierenden Arbeitskreis zur Geschichte der Geowissenschaften nicht gegeben und wenn sich Wissenschaftler aus etwa 20 Ländern im kommenden Jahr zum 15. Internationalen Symposium zum kulturellen Erbe in Geo- und Montanwissenschaften in Bibliotheken, Archiven, Museen und Sammlungen in Eggenburg (Österreich) treffen, dann hat Peter Schmidt 1993 auch dafür den Grundstein gelegt.

Sicher, er war kein einfacher Zeitgenosse. Fast legendär waren Emails, die er mit der kurzen Unterbrechung von 02:00 bis 04:00 verschickte und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann konnte ihn maximal seine Frau davon abbringen. So kam Freiberg jedenfalls zum Denkmal für Humboldt und Freiesleben oder seine Geburtsstadt Gerstungen zu einer großen Gedenkplatte für Friedrich Moritz Stapff, durch dessen projektiertes und realisiertes Längsprofil der Gotthardtunnelbau in der Schweiz erfolgreich gebaut werden konnte.

Immer wieder beeindruckt vom enormen Schaffen Peter Schmidts konnten wir aber auch über so kleine, so menschliche Schwächen seiner, ohne Frage professionellen Schreibwut, lächeln. Nämlich dann, wenn er im Nachrichtenblatt zur Geschichte der Geowissenschaften [5, 1995, S. 67] einen Artikel „Zum 100. Geburtstag und 50. Todestag von Gerhard Krumbach (1895-1955]“ publizierte.

„GK“ – Gewaltkur stand in seinen Tagebucheintragungen immer dann, wenn er an die Grenzen seiner Kräfte ging. Bei seiner letzten GK hat er diese Grenze überschritten – am 6. Februar 1999.

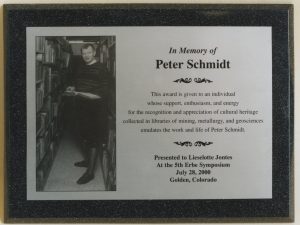

2000 hat ihm das internationale Erbe-Komitee in Colorado einen Award gewidmet. Der Dr. Peter-Schmidt-Award wird aller zwei Jahre an Personen verliehen, die sich mit besonderem Engagement für die Erhaltung des kulturellen Erbes in den Geo- und Montanwissenschaften einsetzen.